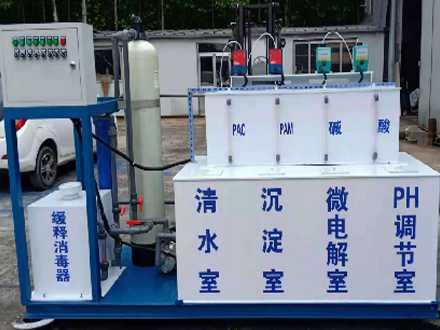

實驗室污水處理設備是專門為處理實驗室產生的含有化學試劑、微生物、有害物質(如重金屬、有機污染物)等特殊廢水而設計的系統。這些設備通常綜合運用物理、化學和生物處理技術來確保廢水安全排放或回收利用。以下是實驗室污水處理設備的一些關鍵組成部分和處理流程:

污水收集系統:首先通過特定的管道系統收集實驗室產生的各種廢水,確保所有廢水都被導向處理設備。

預處理單元:

格柵:去除較大的固體物質,如碎玻璃、塑料碎片等。

沉淀池:利用重力作用去除懸浮固體,減輕后續處理負擔。

調節池:均質化水質,調節水量和水質,為后續處理做好準備。

物理處理:

過濾:通過砂濾、活性炭濾等去除更細小的懸浮物和部分溶解性有機物。

膜分離技術:如超濾(UF)、納濾(NF)或反滲透(RO),可去除更小的顆粒物和部分溶解性物質。

化學處理:

混凝沉淀:加入混凝劑和絮凝劑促進水中顆粒聚集并沉淀,去除懸浮物和部分溶解性污染物。

氧化還原:利用化學藥劑氧化或還原廢水中的有毒物質,如重金屬和有機污染物。

生物處理:

活性污泥法:利用微生物群體降解有機物。

生物膜法:如生物濾池,利用附著在介質表面的生物膜進行降解。

厭氧消化:在無氧條件下,微生物將有機物轉化為甲烷和二氧化碳,適用于高濃度有機廢水。

深度處理:

氧化:如臭氧、紫外線或Fenton試劑處理,破壞難降解有機物。

消毒:常用氯氣、臭氧或紫外線消毒,殺死病原微生物。

后處理系統:

脫泥處理:處理過程中產生的污泥需進行濃縮、脫水,然后安全處置。

排放或回收:處理達標的廢水可直接排放或進一步處理后循環利用。

控制系統:現代設備通常配備自動化控制系統,實現在線監測水質、自動調節處理參數、記錄運行數據等功能,以保證處理效果并優化運行效率。

實驗室污水處理設備的選擇和設計應基于實驗室的具體廢水類型、污染物含量、排放標準及場地條件,確保既經濟又環保的解決方案。

版權聲明:本文圖片來源于網絡,僅供學習交流使用,不具有任何商業用途,版權歸原作者所有,如有問題請及時聯系我們,我們會盡快刪除。

<

< <

< <

< <

<

甘公網安備:62010402000529號

甘公網安備:62010402000529號